第13回NICe全国定例会in敦賀 頭脳交換レポート

・

2012年3月17日(土)、第13回NICe全国定例会in敦賀が開催された。日本海側の都市でNICeのリアルイベントが開催されるのは初めてのこととあって、地元福井県内をはじめ、東京都、神奈川県、富山県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県など、全国各地から総勢30人が結集した。舞台となった福井県敦賀市は、古くから海路と陸路の拠点となり、その歴史や文化が今も色濃く残る風光明媚な土地。その一方で、いわゆる“原発銀座”と言われる原発集積地でもある。我々はその賛否ではなく、敦賀の資源をいかに見いだし、知恵で資源を生かし、地域活性化へとつなげられるかをテーマに臨んだ。内容は3部構成で、まずは約4時間かけて敦賀市内を視察。続いて、NICeの増田紀彦代表理事の基調講演、NICe頭脳交換会、そして懇親会では贅沢なまでの北陸の美味を味わい尽くした。

プログラムのうち、

頭脳交換プレバスツアーと第3部の頭脳交換会の模様のみをこちらに掲載。

NICe増田紀彦代表理事の基調講演

テーマ『つながり力で、地域の「不」「負」「普」を、「富」に転化せよ!』

を含む全編レポートはこちらへ http://www.nice.or.jp/archives/9260

■第1部 敦賀の魅力に触れるバスツアー

一行は実行委員長・

瀧波裕幸氏が営む『

食べて飲んで泊まれる店・なかや』前に集合し、マイクロバスに乗り込み出発。視察コースは瀧波氏が設定し、弟さんがドライバー役を担ってくださった。

向かう先は、氏の故郷・五幡(いつはた)と、なかや農園だ。

瀧波氏とともにガイド役をしてくださるのは、敦賀EMハーモニー会長・樋口正夫氏。街並みを見学しながら敦賀市の地理的な特徴と現状を教わった。現在、人口67000人の都市ながら、いかにインフラが整っているか、車中から垣間みることができた。鉄道網や高速道路の整備だけでなく、一般道も歩道も広い。沿道には商業施設や公共施設も充実している。樋口氏によれば、以前、中心部には喫茶店と飲食店が240軒ずつ軒をつらねていたそうで、全盛期には、「下を見て歩くと人にぶつかるほど」だったという。

▲第13回NICe全国定例会in敦賀・実行委員長の瀧波氏(左)

▲敦賀EMハーモニー会長・樋口正夫氏(中央)

その界隈の向かいに、創建810年と伝えられている氣比神宮があった。『日本書紀』にも記載されていることから、おそらくは神話時代から敦賀を見守ってきたのではないかとのこと。日本三大木造のひとつである大鳥居前を通り過ぎたバスは、南北朝時代から戦国時代の舞台となった金崎宮下のトンネルを抜け、市の中心部から若狭湾沿いのルートを北上した。

その手前にあったのが、コンクリート工場と敦賀火力発電所だ。発電所は点検中で休止していたが、4月から稼動が再開されるという。その温排水につられて、浅い海面でもブリやヒラマサが面白いように釣れ、またアワビやサザエはなぜか新しいコンクリートが好きで、瀧波氏は子どもの頃、護岸工事したての海でよく採ったそうだ。「釣りしたーい!」と思わず駄々をこねる参加者も。

そんな釣り好きにはたまらない岩場の海岸が続く敦賀街道をバスは進んだ。この日はあいにくの雨天だったが、天気がよければ最高のドライブコースだろう。車中から、若狭湾をはさんで敦賀半島まで一望できる。そう、天候さえ良ければ、美しい風景とともに、半島の先端に敦賀原子力発電所とふげん発電所(廃炉)も見えるだろう。また、半島の反対側に点在する、もんじゅ、美浜、大飯、高浜の各原発の存在も意識せざるを得ない。

瀧波氏は、これから向かう故郷・五幡(いつはた)について説明。この地名は、天平20年(748年)、蒙古が敦賀の海に来襲した際、山頂に五色の幡が揚がったことに由来するという。また『万葉集』の和歌にも、五幡の名は登場している。越中国守だった大伴家持が、「可敝流廻(かへるみ)の 道行かむ日は五幡の 坂に袖振れわれをし思はば」と詠んでいる。その和歌の意味と、京の都と敦賀の位置関係を樋口氏が説明してくれた。京の都に向かう官道(役人の専用道)の厳しい山越えをして、ホッとしたところで顔を上げると、そこに初めて海が見えるのだという。その視界に広がるのが、これから向かう五幡の浜だ。瀧波氏は、当たり前の景色だと思っていた故郷が、万葉集や新古今集に詠まれていたことを初めて知った時にはとても感動したとも語った。

■五幡(いつはた)「歴史が残る山道を巡って地域の活性を考える」

バスは五幡に到着。かつて五幡は海塩産業が盛んな村だったという。なるほど。市街からここまでの海岸線のほとんどは岩場だったが、ここ五幡には砂浜が広がっていた。「あぁ、晴れていれば!!」と悔まれるが、ふりむくと山際に低い雲がたれ込んで、それもまた美しい。

一行は、村の中の西勝寺にお邪魔し、ご本尊である身代わり阿弥陀如来が五幡に来た由来をご住職からお話いただいた。

ちなみにこの阿弥陀さまは、京都の誓願寺御本尊と同じ仏師の作だという。

西勝寺を後にし、五幡の集落へ入ると、これが県道か? と思うほど道幅は狭く、普通車1台がぎりぎり通れるかどうかの小径。山へと続く細い道は、まさに万葉の古道そのまま。どこか懐かしいと感じるより、ずっと遥か昔からあっただろう日本の集落の原風景に、しばしタイムスリップしたような錯覚に包まれる。

その集落の中にあるのが、瀧波氏の実家であり、築60年の赴きある家屋を生かした『

お宿なかや』。瀧波氏のお母さまと妹さんがもてなす3組限定の隠れ家的な宿だ。

館内を見学した後、蒔ストーブがある吹き抜けの部屋で山菜料理やお汁粉をいただきながら、樋口氏から農業と環境についてのお話をうかがった。

樋口氏は敦賀に暮らして39年。JAS認定農家であり、EM(有機微生物群)普及員として環境活動団体の代表を14年間務めている。農作業の傍ら、全国を回り年間60講演をこなし、畑では年300人もの視察を受け入れているという。日本の農産物と有機JASマークの割合、福井県の状況、認定農家の苦労、自然農法栽培と不耕期栽培の利点、人間と食べ物の関係、人体の不思議についてお話をうかがった。大阪ご出身の樋口氏が、なぜ敦賀に定住したのか。いつどうして農業に目覚めたか。そして、未来への夢についても語ってくださった。現在71歳の樋口氏。起立したままの講演は約50分間続いた。「人間の身体は、生きていることが奇跡なのです。みなさんも今日を機会に、『いいものって何?』という意識を持って生活していただければと思いますし、ひとり一人がそうすれば、日本はまた違う方向に変わって行けると思います。これからも励みを持って、夢を持って、敦賀を元気にする瀧波さんの後ろに付いて行きます」と締めくくった。

■なかや農園「つながりの中に見える自然農法のかたち」

■なかや農園「つながりの中に見える自然農法のかたち」

五幡を後にした一行は、養鶏場へ向けて出発。「いいものって何か、その意識が日本を変えていく」と語った樋口氏のことを「敦賀のお宝です」と讃えた瀧波氏。大切に育てた土で、本当に身体にいい食べ物をつくり、それを味わい、食べ、健康に生きること。「すべてはつながっているんです」と瀧波氏は切り出した。

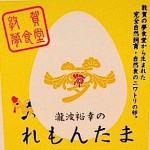

物心ついた時から原子力発電所はこの地に存在していたという。敦賀の充実したインフラも、これまでの街の経済も活気も、原発ありき。だが、今その先行きは不透明だ。67000人だった市の人口が、ここ2カ月で2000人も減ったという。一市民が為す術はないが、資源を生かして故郷の敦賀を活性化させるのは自分たちであり、子どもたちに継ぐ役目がある、と瀧波氏は語った。今年1月に設立した会社には、そんな思いをこめて「夢食堂」と社名をつけたという。瀧波氏の覚悟に聞き入っていた車内から、自然と拍手がわきあがった。照れながらも瀧波氏は、これから向かう養鶏場で育てているニワトリと、完全自然飼育・自然食のニワトリから生み出される卵『れもんたま』に付いて説明した。2年がかりで誕生した“なかやスペシャル”とはどんなニワトリなのか。黄身の本来の色である“黄色”の卵はどんな環境で生まれるのか。ワクワクしながら養鶏場へ。

そこでまず驚いたのは、あの独特の匂いがまったくしないこと。そして、色とりどりの原種のニワトリが、柵の中で自由に走り回っていること。中でも目を引くのが、ひと際大きなニワトリ“なやかスペシャル”だ。

養鶏場の責任者・田辺久美子氏に話を伺うと、ここのニワトリは最高の住食環境で暮らしているという。餌に鼻が付くほどの近さで嗅がせてもらったが、ほのかに美味しそうな薫り。米ぬか、魚粉、昆布粉、柑橘皮、野菜などをバランス良く配合し、もちろん卵黄着色剤は一切なし。黄身の本来の色である“黄色”の卵『れもんたま』は、ここで大切に大切に育てられている健康なニワトリだからこそ生み出せる逸品なのだと納得する。明日の朝食、“卵がけごはん”がますます楽しみになった。

■第3部 NICe頭脳交換会

休憩をはさみ、頭脳交換会がスタート。これは、ひとりのプレゼンテーターが自身の事業プランや課題をプレゼンテーションし、その発表をもとに、参加者全員が「自分だったら」という当事者意識で臨み、建設的な意見を出し合い、ブラッシュアップしていくNICe流の勉強会だ。今回のプレゼンテーターは、実行委員長の瀧波氏。

●プレゼンテーション

テーマ「食をとおした地域活性化と人材育成について」

瀧波氏は『食べて飲んで泊まれる店・なかや』を経営する一方で、『敦賀を元気にする会』発起人として地域活性の取り組みに尽力して来た。そして2012年1月27日に、仲間3名で

株式会社夢食堂を設立。

夢食堂の事業は、イベント企画運営、養鶏場・農園業、カフェ&バー『Egg’s』(3月2日にグランドオープン)だ。イベントや食をとおして、人のつながりを創出し、地域の課題について話し合い、課題克服実現を図ること。そして次世代へ向けたアウトプット型の人材を育て、集積すること。それらと食をとおして敦賀のビジョンを示し、産業を創出すること。そして、“ビジョンは見えない抑止力になる”との思いで、地域社会へ貢献していくと展望を語った。

養鶏では現在300羽を飼育。卵はその高品質を求める一流店のみに出荷しており、今後もこの方針は変えない。課題は、3事業ともにさらなる技術と利益向上、そして雇用だ。ビジョンを持って一緒に取り組んでくれる仲間を増やし、会社と敦賀の発展のためにどうつなげていくか。敦賀人として、敦賀を育て上げていきたい、そのために、どのようなアイデアがあるかを求むとして、プレゼンを締めくくった。

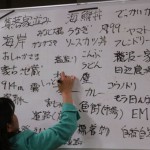

●第1テーマ「敦賀体験で印象的だったものは?」

●第1テーマ「敦賀体験で印象的だったものは?」

ファシリテーターを務める

小林京子氏から、頭脳交換会の進行方法、参加者の心構えについて説明があった後、さっそくひとつめのテーマが示された。

バス視察で見たり聞いたり嗅いだり食べたり、敦賀を体験した中で、これから活用できそうな資源、記憶にあるもの、心に残っているものを挙げていくという。全員参加のアイスブレイクをかねて、敦賀の資源をピックアップするというテーマだ。小林氏の「スタート!」のかけ声とともに、増田代表理事が次々と参加者へマイクを向けた。

・集落の家並み

・敦賀湾の海岸

・海鮮丼

・ヒラマサ、ブリ

・うなぎ(小川に500匹)

・身代わり阿弥陀如来

・蒙古襲来の犠牲者を弔ったお地蔵さま

・もう田んぼ作業が始まっている!

・標高914mの野坂岳と郵便番号の914

・瀧波ファミリー

・田辺農場の久美子さん

・かつての塩産業

・雪

・水

・駅の人もタクシーもみんなフレンドリー

・フェリー

・道路が広い

・昆布

・家の中、玄関に行く前に壁がある

・魚の街

・EM、樋口さん

・金ヶ崎宮、港大橋

・こうのとり

・漂着物

・霧のかかった山々

・火力の煙突

・時給自足

・スリーナイン、宇宙戦艦ヤマト

・県道の2車線道路脇に駐車場

・空気がしっとりしている

・縦型の信号

・山菜料理のひとつに土筆(つくし)

・なかや

・気比神宮の大鳥居

・鉄道路線の交通の便がいい

・関西弁と名古屋弁と福井弁が混ざっている

・だしが関東と関西の中間

・原発関係者の頭脳

増田氏「自然資源も文化資源も産業資源も公的資源も人的資源もたくさんありました!

普通かもしれないけれど普通ではないものがいっぱい出ましたね」

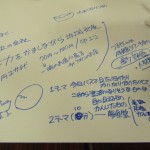

●第2テーマ「地域活性化と人材育成のアイデア出し!」

次は各チーム5、6名でのグループディスカッション。

瀧波氏のプレゼンをもとに、事業計画のプラスアイデアや可能性を挙げていく。

著者が参加したチームでの主なアイデアや意見

・卵を使用したメニューは、つくる上で意外と限られていると感じた

・地元では、カツ丼=ソースカツ丼が当たり前だと思っていた。卵でとじるのを知った時には驚いた。→こっち(県外者)はソースカツ丼に驚いた!

・両方食べたい。そのハーフ&ハーフはどうだろう。

・関西から近い。鉄道網がいい。鉄道利用者にソースカツ丼、卵掛けご飯列車。

・合いがけ丼とか。→サンダーバードの車内販売、駅ごとで味付けを変えるなど

・味玉、温泉卵もいい

・卵は卵がけご飯が美味しい→『Egg’s』のメニューにもあり

・生卵は鮮度が命。産直の時間勝負で勝てる!→その場で卵がけご飯とか

●発表タイム

●発表タイム

・卵をメインに話し合った

鉄道網の良さを生かして、路線に沿って味付けを変えていく

敦賀ならではのソースカツ丼に、卵とじにしたハーフ&ハーフはどうだろう

産み落とした卵を拾って、卵がけご飯を食べる

・どこか取引先になるかで話し合った。

一般家庭より企業へ売る。BtoBが良いのでは?

高級卵は贈答品になるので、卵を贈答品にしてブランド化する。

卵に強い企業、マヨネーズの高級商品はどうか。

それを中国の富裕層に売る。卵を贈り合う記念日をつくってしまう。

・北陸は冬乾燥しないことが売りになる。

卵とこんぶを使って開発できるものとして、化粧品はどうか。

また、乾燥しない冬のツアーもできそう。

B級グルメは溢れているので、誰もが食べたい素敵グルメを

1店舗1品つくって食べ歩きツアーを組む。

フェリーの定期便をつくり、海外の富裕層を呼び込む

・セグメントを話し合った。新しい人は難しいので、もともと来る海水浴客に絞る。

海に釣り堀をつくり、そこに大型魚を放ち、そこで食べられる。

それだけでなく、目利きをしたり、さばき方や料理までをレクチャーする。

もちろん食べて、泊まってもらう。次の日はまた泳ぐプラン。

すでに来る目的がある人に、よりお金を落とさせるには?と発想した。

●3分延長!追加テーマ

●3分延長!追加テーマ

「夢食堂を発信するには、どんな方法、媒体があるか?」

各チームで2分&即発表

・ネット、ブログ、Twitter、facebook

・NICe

・有名人、芸能人、スポーツのヒーローインタビュー

・卵ソムリエ協会

・特急内でゆで卵を売る! 1個300円とか。お土産屋、JR、コープ

・卵形体型コンテストを実施する。

色白で卵形が基準。各都道府県からひとり選出

・全国回覧板、駅のスピーカーから有名な卵料理はこちらと放送

・SNS、ソーシャル、雑誌、タウン誌、ローカル路線の地元の人が書くブログ

・外国人の船乗りに宣伝させる!

第13回NICe全国定例会in敦賀

第13回NICe全国定例会in敦賀

基調講演 『つながり力で、地域の「不」「負」「普」を、「富」に転化せよ!』

を含む全編レポートはこちらへ http://www.nice.or.jp/archives/9260

UST配信/

市川幸弘氏

撮影/

大刀豊暁氏、

北出佳和氏、

岡部 恵

取材・文/

岡部 恵

■次回のNICe全国定例会は、2012年5月26日開催。

舞台は、北海道十勝(帯広)です! 詳細&お申し込みは

こちら

Google+