各国の食糧自給率を知った上で議論しよう

TPPをめぐり、ようやく最近になって、、

「農業だけの問題ではない」という情報が出回るようになった。

ちなみにTPPとは何かについては、

私の.10月18日の日記、

「TPP議論を主体的な日本づくりの機会に!」

に、端的にまとめているので、

そちらをぜひ、ごらんいただきたい。

そのうえで、もう一度、農業問題。

すでに多くの方がご存じのように、

わが国の食糧自給率は、カロリーベースで39%である。

この数字が先進国中、最下位であることを、まず知ってほしい。

では、他国はどうか?

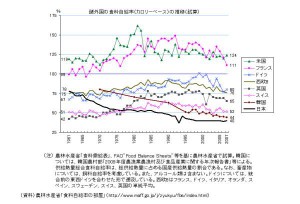

以下に主要先進国の食糧自給率推移のグラフを掲載する。

ざっと抜き書きすれば、

上から、

●アメリカ 124%

●フランス 111%

●ドイツ 80%

●西欧8カ国 76%

●イギリス 65%

以下略

となっている。

自給率が100%を越えると輸出超過となり、

反対に100%をきると輸入超過ということになる。

つまりアメリカやフランスは、自国内での食糧が余剰状態であり、

あまった作物を他国へ売っているということである。

ちなみにアメリカは世界最大の食糧輸出国だが、輸入も多いので、

相殺すると24%程度の超過におさまることになる。

一方の日本は、食糧の6割強を他国から買っていることになるが、

輸出している品目もあるので、実質的な輸入依存度は、その数値以上に高い。

ここからが要点だ。

自国の食糧が不足していれば、輸出するにしても、

おいそれと低価格で提供するわけにはいかないが、

すでに自国民の分は確保できていて、余っているのであれば、

ほんのわずかの利益で他国へ売っても、損な話にはならない。

ということである。

みなさんも実感があると思うが、

アメリカ産の農産物などは、非常に安い。

日本に入ってきた段階で関税をかけて高くしているのに、

それでもまだあの安さである。

時折、日本の農作物が相対的に高値なのは、

日本の農家の努力不足のように誤解する人がいるが、そうではない。

日本とは比較にならないほど広大な耕作地を持つ各国が、

そのスケールメリットを発揮して低コスト→低価格の作物を世に出し、

なおかつ、

「余っているんだから、さらに安くしてもいいよ」という姿勢でくるのだから、

これはもう、価格競争力の点で、太刀打ちできないのは当然である。

日本がTPPに参加し、農作物の関税撤廃を批准するなら、

日本はそのとき、アメリカや、

アメリカを越す自給率のオーストラリアやニュージーランドに伍せるくらいの、

食糧自給率を達成していることが求められる。

そうであれば、お互いさまで、

「おたくのも買うけど、ウチのも買ってね」で、商談成立だ。

だが現実的に、39%の自給率を100%超えにするのは容易ではない。

容易ではないが、減反政策を撤回し、農地利用を阻むルールを改正し、

潜在的な農業生産力を引き出す方向に政策を転換すれば、

100%超えとまではいかないにしても、

日本の自給率を飛躍的に上昇させることも不可能ではないだろう。

農作物をジャンジャンつくって、ガンガン輸出する。

そういう農業政策とセットであれば、

多少はTPP参加の意味も出てくるのかもしれない。

だが、そういう展開にはなっていない。

今のままで農産物の関税撤廃に応じれば、

価格をもう下げることのできない日本の農業が窮地に追い込まれ、

さらに、自給率を下げてしまうという悪循環を生み出すことになる。

もっともすでに過去の日記で書いているように、

TPPは、アメリカが日本の金融・保険・投資市場の開放を迫るものであり、

くわえて医療や公共工事(自治体単位のものも含めて)への参入も要求する、

「全面的攻勢」であり、

農作物の関税撤廃に関しては、

あくまで、その中のひとつにすぎないことを、あらためて確認しておきたい。

<一般社団法人起業支援ネットワークNICe 代表理事 増田紀彦>